文化遗产

《榆林风俗》

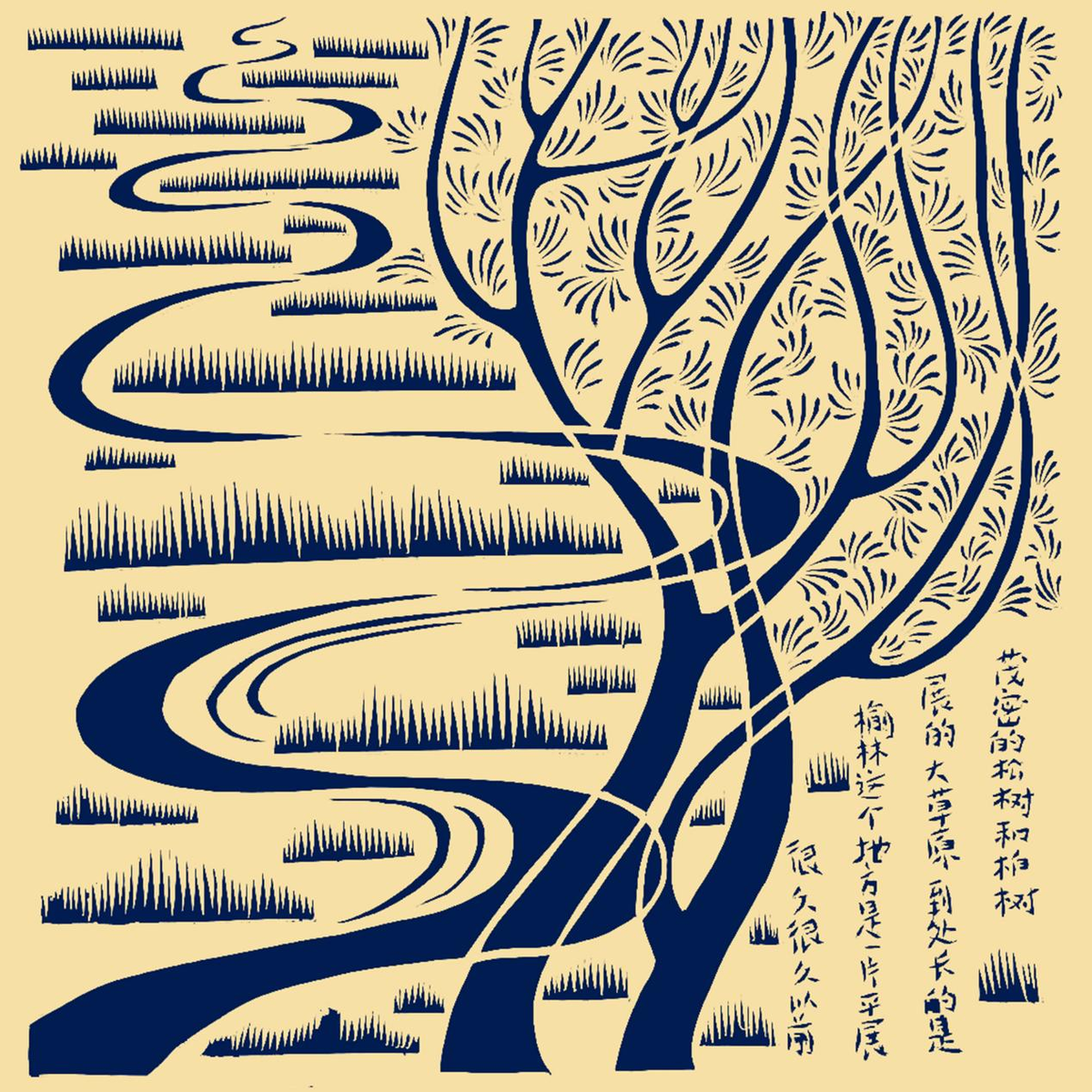

榆林是黄帝部落的发祥地之一,一直是多民族杂居地,夏有熏育,商有鬼方,周有严允,春秋战国时有狄,之后,匈奴、羌、胡、羯、柔然、氐、党项、突厥、稽胡、吐蕃、吐谷浑等民族皆在此地活动。由于长期处于边关,是民族斗争与融合的前沿,这里文化互相渗透,互相补充,形成独具特色文化和民情风俗。尤其自宋代以来,这里逐渐形成一个封闭地区,许多古老的习俗还有断片的残存。

榆林人骨子里流着多民族的血液,人种有显著的特点。榆林人身材较高大,体魄健壮舒展,皮肤偏黑,头型偏平,额头较宽,眼睛较大,且多为双眼皮,睫毛较长,鼻梁挺直,鼻根处多有凸骨,说话声音洪亮,嗓门较高,鼻音较重。

《汉书·地理志》曰:“安定、北地、上郡、西河,皆逼近戎狄,修心战备,高上气力,以射猎为先……以材力为官,名将多出焉。”《大清一统志》曰:“地接边荒,劲悍善战,多将才,有节气”。《延绥镇志》曰:榆林“人勤稼穑,俗尚鬼神”。“僻近边陲,风俗淳厚,人尚气节,重质朴,衣服礼节,不事繁华。居民率以苦力度日,稍行惰慢,即衣食不给。人性多急公好义,有无常相贷,不以贫富相耀。”光绪《米脂县志》),“民性朴鲁,不事侈华,……气勇尚义,多诚少诈。”(《吴堡县志》)尚武崇文,眷恋故土,不肯远徙,安于故习,不善经商。忠厚善良,勤劳俭朴,待人诚恳,好客守信,平素极能吃苦,也极能忍耐,坚韧不拔,敢于斗争。

榆林民俗受内蒙之影响不小,长城外和内蒙接近自不必说,长城内,也和内蒙往来甚多。受晋地影响更大。其语言、习俗和晋省颇有近似之处,尤其是受雁北之影响很大。《延绥揽胜》云:“再就语言而论,其北榆绥各邑,人民语言,多类宣化大同的口音。葭吴地濒黄河,与山西临邑离石语言相同,安定、清涧,因沿秀延河一水,发声特重齿言。”陕北民俗受晋省之影响,原因有三。其一,陕北古为狄地,晋公子重耳的母舅家是狄人,他曾在陕北躲难十多年,也娶了狄女为妻。公元前512年晋人灭狄,占有其地,陕北归属晋国,汉时曾设西河郡,归并州管辖;其二,陕北和山西仅隔一条黄河,两岸群众往来甚多,也有相互作亲者。如有灾荒、战乱、相互迁徙,风俗自然要受影响。其三,明洪武九年(1376)曾“迁山西汾、平、泽、潞之民于河西”,此后,还有多次迁徙。山西之民定居此地,其风俗当然要受影响。

榆林民俗应该说也有江南文化的影响。其中有明初的江南籍军人在榆林屯垦,很明显带来了江南文化。还有,清初谭吉璁,主政榆林,也带来江南文化。第三,刘厚基坐镇延绥,也把江南湖湘文化带到榆林,丰富了榆林文化;第四,毛泽东和中央红军到陕北,无疑地也带来了江南文化。

百里不同风,十里不同俗。榆林12县(区)习惯上有南北6县的说法。北6县(区)为神木、府谷、榆阳、定边、靖边、横山;南6县为米脂、绥德、佳县、吴堡、清涧、子洲。北6县皆有长城横穿其境,有毛乌素沙漠的沙丘沙地;南6县皆在长城内,是黄土高原的丘陵沟壑区腹部。

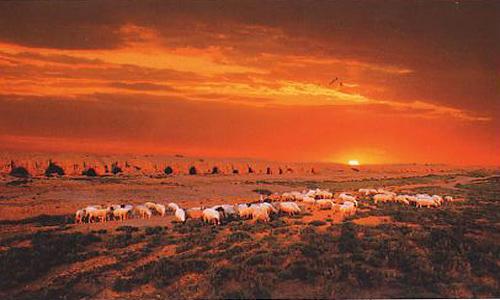

汉孝文帝曾致匈奴单于书:“先帝制,长城以北引弓之国受令单于,长城以内冠带之室朕亦制之”(《汉书.匈奴列传》),长城以北为引弓之室,以游牧为主;长城以内为冠带之室,以耕织为主。历史学家史念海先生说:“明代重修长城,实际上等于规划了一条农牧地区的新的分界线。这条分界线是否合乎自然条件那是另一会事,可是从它形成以后,长城两侧以农以牧就继续下来。长城清代虽已没用,但作为农牧分界线却一直延续下来,直到清代末年,才有新的改变。”(史念海《由历史时期的黄河变迁探讨今日治理黄河的方略》)一条长城,斜穿陕北的北部,长城以北,以牧为主,长城以南,以农为主。游牧文化和农耕文化各自展示自己的风采。

榆林北6县和南6县的风俗有明显的差异。北6县草地文明(游牧文化)占相当比重,畜牧业素来发达,群众住柳笆庵子、砖瓦房,喜食炒米、乳酪、手抓羊肉,喜饮白酒,爱穿皮袄皮裤,颇喜走动;南6县黄河文明(土地文化)为主,但也受游牧文化的影响,群众住窑洞,食杂粮,穿布衣,热恋故土,不乐迁徙,以农为业,躬耕田间,日出而作,日入而息,虽终岁辛劳,仍怡然自乐。曹颖僧在《延绥揽胜》中说:“今者至清涧以上绥米各县,地居陕北腹里,风俗礼教,尚存当日之旧习,堪称文化的中坚。其北沿边各邑,生齿民业,岁稍稍恢复,然风纪简朴,民安故常。婚嫁丧服,率从简略,礼注通问,亦各守孤鄙而已。”

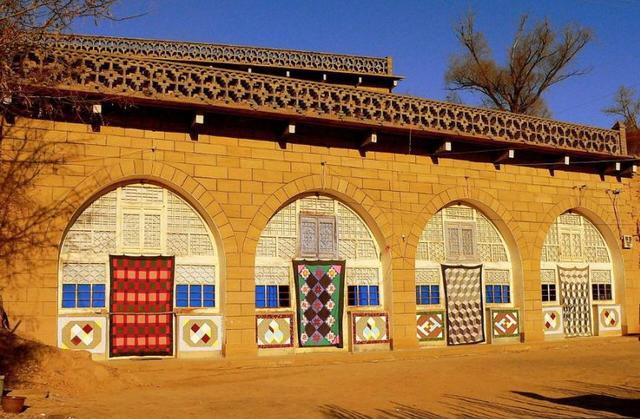

榆林城的风俗独树一帜。榆林城居民住的是四合院,吃的也比他处讲究,升升米,块块炭,鲜有储存。榆林城人讲究烹饪,风味小吃名目繁多。榆林豆腐不用卤水,也不用石膏,而用酸浆点制,具有白、嫩、坚、香等特点,可做成上百道菜,可称一绝。榆林城人爱好穿戴,讲究打扮,室内陈设也喜油漆彩绘,铺张华美。榆阳人喜爱榆林小曲,小曲悠扬婉转,感情细腻,是江南音乐和塞上音乐的巧妙结合。嫁娶不用唢呐,殡葬三天就出殡等,榆林人很喜爱中医药。据《延绥揽胜》载:

“盖榆俗男妇饮食衣住间素重药饵,视若神品,匪特有病用药,即平居偶感不适,仍要照方配剂,故家庭主妇老妪,均能历举熟方,毫厘不爽。特少女弱男,每因小病服药,而转酿大患丧生者,亦时有所闻。”

曹颖僧说“总之榆林民性,温柔直率,优秀活泼,善言辞,慕华美,则灵惠工巧,和蔼淳厚。反之则矜张贪姿,华而不实,鹜情虚浮,不重俭朴,好口角,却勇气,奢衣食,少盖藏,喜酬诈,妄靡费。往往男子作业,先逸后劳,首尾不能持久;女子则竟效衣饰,弗啖恬素,坐事安娴,鲜有勤苦助夫生产者。”陕北流传着不少榆林人的故事,其实是一种误解。榆林人思想开放,自然经济成分少,商品观念浓厚,有小市民之机灵,无小生产者的憨厚,故外地人有种种说法。随着陕北经济的发展,今日榆林人口大增,各县都有不少人口迁到榆林,榆林城兼收并蓄,成了陕北民俗荟萃之地,影响着其他各县的民情风俗。

榆林是一块比较闭塞的地方,长期以来,经济、文化仍比较落后,其民俗既有其纯朴敦厚的一面,也有不少保守落后的东西,如赌博,迷信、买卖婚姻等陈规陋习,亟待改变。事实上,随着时间的推移,社会的变革,民间习俗也在不断改变。从辛亥革命以来,陕北的风俗已经发生了很大的变化,尤其是1935年后,中国共产党中央到达陕北,陕北大都成了陕甘宁边区的组成部分,共产党提倡移风易俗,不少陈规陋习被革除,不少新的风尚逐渐萌芽。中华人民共和国成立后,随着社会的变革、社会经济的发展,科学文化的进步,民俗也在逐渐变化,尤其是中共十一届三中全会后,随着现代文明之风吹进陕北,农耕文化日益式微,新的习俗不断增加,习俗已经(或即将)发生着亘古未有的变化,总的趋向是:民俗日趋文明,繁琐习俗日趋简化,各地风俗差异渐渐变小。